アトランタの教訓 (2)

典型としての「甲子園」

前号は、学校のクラブ活動が日本の競技スポーツを支えていることが日本のスポーツの不振の原因ではないかというところで終わったが、今回はこの問題をもう少し考えてみるために、クラブ活動スポーツの代表的存在である高校野球、およびその延長線上にあるプロ野球をとり上げてみたい。

高校野球といえば春夏の甲子園大会が有名であるが、それを主催する日本高校野球連盟(高野連)が日本のアマチュアスポーツを統括する日本体育協会(体協)に加盟していないという事実をご存じだろうか。また、大学野球を束ねている全日本大学野球連盟も、それらの上部団体である日本学生野球協会も、さらにそれと並ぶ日本社会人野球協会も、いずれも体協には加盟していない。要するにアマチュアの硬式野球の団体はすべて加盟していないのである。(軟式および準硬式の中学野球部は中体連を通じて体協傘下にある。)

このことは一見不可解なようであるが、日本の(硬式)野球のもつ長い歴史からすれば、ある意味では当然のことかもしれない。つまり、歴史的には体協などより自分たちの方がずっと古いのだ、という自負のあらわれだろうか。あるいは、戦前から入場料を取って「独立採算」的にやってきたアマチュア野球の事業形態が、そうではない体協と相容れないということもあるのかもしれない。

ここで野球の歴史を調べるために百科事典をひもといてみた。すると、1820年代からアメリカで発展してきた「ベースボール」が、現行のルールに統一され、最初の有料試合が行われたのが1858年で、その15年後の1873年(明治5年)には早くも日本に紹介されている。「学制の公布」が1872年(明治4年)だから、驚くべき早さというべきだろう。そして以後、「野球」と訳されたこのスポーツは日本の学校制度の普及と歩を同じくするように発展していく。すなわち、大学では1882年ごろから続々と学生チームが生まれ、1891年には旧制第一高等学校の野球部が全盛期を迎える。それに対抗して、早稲田、慶応の野球部が急速に台頭して一高を打ち破り、伝統の早慶戦が始まったのが1903年(明治35年)であった。

一方、旧制中学校でも野球が盛んになり、1915年(大正4年)、現在の「夏の甲子園」の前身である全国中等学校優勝野球大会が朝日新聞社の後援を受けて創設され、9年後の1924年(大正13年)には毎日新聞社の全国選抜中等学校野球大会も始まった。なお、この年には甲子園球場が完成し、さらに、1926年には、前年6大学となった大学野球のメッカ、神宮球場も完成、その翌年(昭和2年)には、社会人の全国都市対抗野球大会(東京日々新聞社後援)も始まっている。つまり、現在の日本のアマチュア野球の形態は今から70年前の昭和初頭にはすでに完成していたのである。

ここで注目したいのは、それぞれのアマチュア野球団体の背後に、朝日、毎日などの新聞社が共催もしくは後援団体として存在していることである。それら新聞社が競って自らが関係する野球大会を報道することによって、野球はその後、飛躍的に普及、発展したといえる。一方、新聞社側から見れば、人気のある野球記事は販売部数を増やす絶好の武器であり、また地方予選なども含めた各種の野球試合はローカル記事の貴重なネタでもあった。(ちなみに、後発の読売新聞社はのちにプロ野球をつくり、それを最大限に利用して大きくなっていく。)

このように民間の営利事業とも密接に絡まって発展してきたアマチュア野球が、「学校体育」の視点からスポーツを管轄しようとする体協(=文部省)と相容れない関係となるのは当然のことだといえよう。1932年(昭和7年)、当時の文部大臣鳩山一郎は「過熱」した野球ブームに水を差すべく「野球統制令」を発令し、学生野球にさまざまな規制を加えるが、その背景には当時の「迫り来る軍国主義」だけではなく、この両者間の根深い対立もあったのではないだろうか。

いずれにしても、日本の学校のクラブ活動のもっとも「成功した」社会的形態であり、かつ最も早く国民的スポーツとなったものがここにある。そこで、今度はその内容、すなわち、個々の選手の実力、およびその伸びぐあいなどを検証してみたい。

高校の野球選手の実力を最もシビアに見ているのはプロ球団のスカウトであろう。そこで彼らがスカウトして、最近3年間に各球団に入団した選手195名について、その球歴を出身高校・大学・社会チーム別に分類し、その合計を数えてみると、その上位は「表4」のようになった。

表4

高校 (人数) 大学 (人数) 社会人 (人数)

横浜 7 青山学院 6 日本石油 4

上宮 6 東北福祉 5 新日鐵君津 4

熊本工 5 早稲田 4 日産自動車 3

PL学園 5 亜細亜 4 東京ガス 3

宇和島東 4 明治 3

東海大相模 3 東洋 3

仙台育英 3 東海 3

所沢商 3 駒沢 3

桐蔭学園 3

ひと昔前の「野球名門校」を念頭に置いていると、意外な結果である。PL学園、東海大相模などなじみの名前の他、古豪の熊本工が意外に多いが、それらをさらに比較的新興の横浜、上宮が上回っている。また大学では、これまで野球とは縁遠いと思われていた青山学院が、ダイエーに入団した小久保裕紀の頃から東都6大学の雄となり、今年は井口忠仁(ダ)澤崎俊和(広)清水将海(ロ)倉野信次(ダ)の4人が一挙に入団、うち3人が早くもレギュラーに近い位置を占める勢いである。さらに佐々木主浩(横)の時代から、大学選手権の上位の常連校となっている東北福祉大の評価も高い。

次にこの195名のうち現在だれが一番活躍しているのか、ということで、今年の推定年俸の上位を抜き出したのが「表5」である。

表5

*年俸(推定)の単位は百万円。

最大2年間という短いプロ生活なので、上位を「即戦力」の社会人、大学出身者が占めるのは当然としても、甲子園を経験した選手が15名中4名(27%)しかいないのはどうしたことだろう。ちなみに全195選手でも74名(38%)で、そんなに多くはない。また、出身高校についても、「表4」の上位9校の出身者は3人しかおらず、かなりのバラツキようである。そこで現役のプロの有力選手ではどうなのかを調べてみた。

現役プロ野球選手の実力査定

その前に、「有力」とは一体何かということになる。漠然とした印象ではおもしろくないので、できるだけ客観的に算出できないかと考えて出来たのが「表6」である。

表6

プロ選手の実績を測る最も客観的な数字はその成績で、それらはタイトルというかたちで結実する。打者ならば「最高打率」「最多本塁打」「最多打点」「最多盗塁」、投手ならば「最高防御率」「最多勝利」「最高勝率」「最多奪三振」「最多救援ポイント」「最多中継ぎポイント」が連盟から表彰される。そこで、その各部門の1位には3点、2位には1点を与えた合計が「実力点」である。

しかしタイトルの中には数値で表せないものもある。「最優秀選手」「新人王」「ベストナイン」「ゴールデングラブ賞」はプロ野球担当記者の投票によって決められるが、この場合、2位は無意味なので1位のみ3点として、その合計を「選考点」とした。表の一番左の「実績度」はその「実力点」「選考点」の合計である。

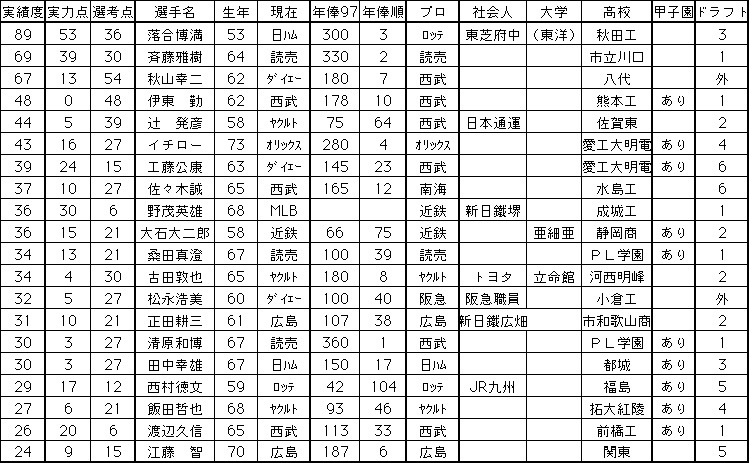

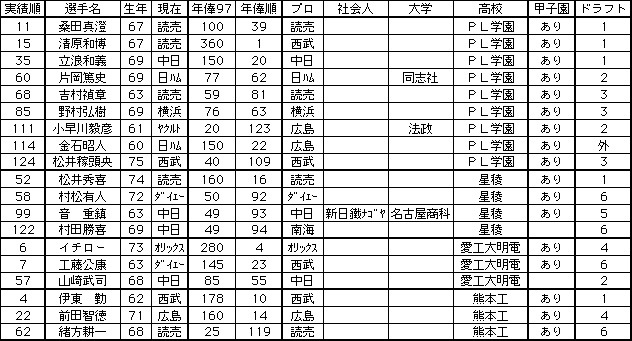

市販の「97年版プロ野球選手名鑑」を使って調べたところ、全現役選手中、「実績度」が1点以上あったのは127名であったが、「表6」ではその上位20名のみを載せてみた。

ところでこうして出来上がった自家製の「実力ランキング」をつくづく眺めてみるといろんなことが発見できる。例えば、落合がダントツの1位であるのは当然として、西武関係の選手が7名もいるのに驚かされるが、この15年間でリーグ優勝11回(うち日本一8回)を続けたチームなのだからこれも当然のことかもしれない。

「実力点」と「選考点」の間に大きな差のある選手もいる。この表では点数なのでわかりにくいが、それを順位に変えて、「実力点の順位」が「選考点の順位」を上回っている選手をあげると、落合、斉藤、工藤、野茂、大石、西村、渡辺の7名、その逆が秋山、伊東、辻、佐々木、古田、松永、正田、清原、田中、飯田の10名となる。前者の顔ぶれが、他人の評価を気にせず、自分流のやり方で実力を磨き、現在の地位を気づいた「一匹狼的な実力派」なのに対し、後者はチームプレイ優先で、みんなから愛される「優等生タイプ」というように、見事に色分けできる。(なお、イチロー、桑田、江藤の3名は「実力」「選考」が同順位であった。)

また、フリーエージェント制の特権行使で年俸第1位となった清原は、新人王、ベストナイン3回、ゴールデングラブ賞5回と「選考点」では稼いでいるが、「実力点」は本塁打、打点の2位が計3回と寂しいものである。同時期に落合という三冠王の常連がいたことは不運であったが、6才年下のイチローが打率、打点、盗塁のタイトルをすでに計5回も同じリーグで獲得していることから比べると、11年間も常勝チームの4番を打っていながらひとつもタイトルがないというのは、所詮その程度の選手でしかなかったということなのだろうか。

さて、問題の「甲子園経験」であるが、「表6」の上位20名では10名(50%)、全127名中でも61名(48%)と、ともに約半数で、最近3年間よりも高い。

有力プロ選手を数多く生み出した学校はどこか

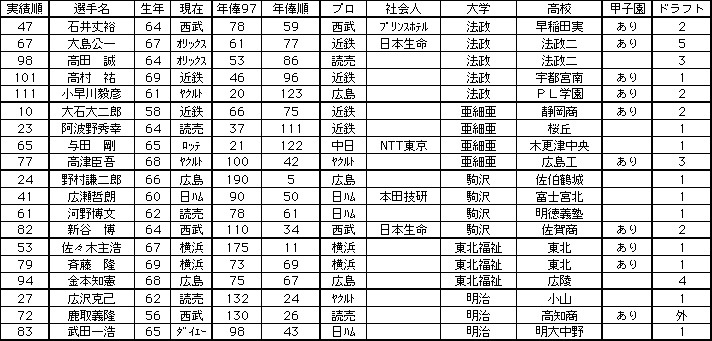

また、127名のプロ入り前の最終球歴は高校のみが60名(47%)、大学が27名(21%)、高卒社会人25名(20%)大卒社会人15名(12%)であった。高校・大学・社会人、それぞれで多数を輩出している上位校(社)の選手は「表7」の通りである。

表7

高校ではPL学園が9名と圧倒的に多いほかはぐっと減って星稜4、愛知工大名電3、熊本工3となるが、全体が127名なので、PL学園が多いといっても僅か7%を占めているに過ぎない。表6の上位20名の出身高校を見ても、いずれも野球に熱心な学校だとしても、特定の名門校に偏っているわけでもない。

「甲子園」の価値

もし我々が、「甲子園」に出る高校の野球部には他校とは段違いにすごい選手ばかりが集まっており、「甲子園」は文字どおり日本の野球エリートの祭典だと思いこんでいるとすれば、それはかなりの部分が錯覚かもしれない。

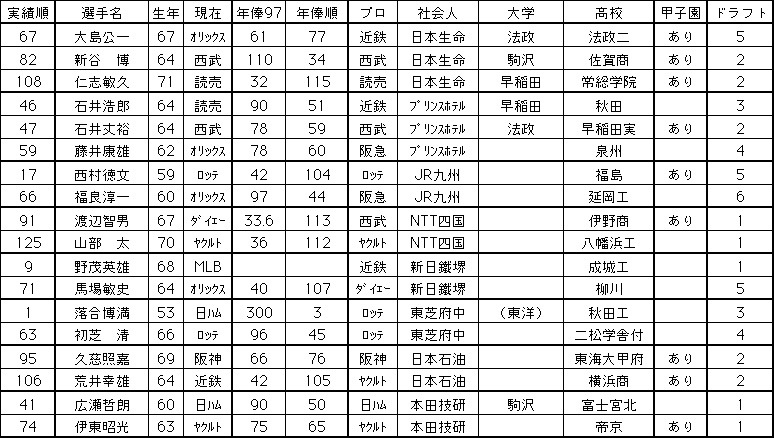

例えば、一生に5回しか出場機会のない「甲子園」に5回とも出場して、いずれも大活躍し、「甲子園の申し子」と呼ばれたPL学園の桑田、清原の同期生で「有力」選手は次の表8の通りだが、この2人以外にも錚々たるメンバーが並んでいる。

表8

「甲子園」組は桑田、清原の他に4名いるが、センバツで清原をキリキリ舞いさせて優勝投手となった渡辺智男(伊野商)以外はあまり印象に残っていない。「甲子園」以外にも、また「名門校」以外にも優れた選手はたくさんいるということであろう。あるいは高校時代の成績で一生が左右されるわけでもないという当たり前の結果にすぎないかもしれない。

また、桑田、清原が高校生離れしたすごい選手だとしても、この2人だけでは甲子園に出場することさえおぼつかないだろう。彼らの他に毎年10数名の優れた選手がPL学園にいたはずだが、彼らのその後はわからない。おそらくその多くは将来プロ野球に入って活躍することを夢見ていたかもしれないが、それもかなえられず、自分の「甲子園」経験を一生の思い出として、各々それぞれの人生を歩んでいることであろう。しかし、それが学校のクラブ活動の延長である限り、結局はそういうものなのであって、むしろその後、プロに入って「一生の仕事」にする方が例外なのかもしれない。

しかしそれにしても、「甲子園」がなんと華やかなことであろうか。同じ学校のクラブ活動の他のスポーツと比べて、末端に至るまで陽の当たり方が全然違うようであるが、それは、新聞というジャーナリズムと手を携えて発展してきた日本の野球の生い立ちのためであることはすでに述べた。

この「伝統」は他のスポーツにない野球の強みであろう。少なくともその宣伝効果はすさまじい。学校の名前を売るには強いスポーツクラブをつくるのが最も近道だといわれ、それを忠実に実行して成功している学校は今もあとを立たないが、やれ、サッカーだ、ラグビーだ、駅伝だ、といっても、野球にかなうものはないだろう。しかし、それが逆に野球の「発展」の足を引っ張っているともいえないだろうか。

野球が強いことと「甲子園」に出ることは同じことに見えて、実は違う。「甲子園」に出て、そこでひとつでも多く勝ち、全国に学校の名前を売るためには、それなりのノウハウがあるようである。例えば、いくらよい投手でも、連投を強いられるトーナメント戦ではバテてしまう。それよりも力の平均した投手を数人用意して交代で使う方が合理的だし、また、各選手を徹底的に分業化して、その分野の技量を高めさせ、「チームプレイ」という名の下に、彼らをさながら機械の部品のごとくにうまく使うことも秘訣のひとつとなるかもしれない。

これらはいずれも立派な戦略であり、戦術である。強打者の松井秀喜(星稜)を徹底的に敬遠して世の轟々たる批判を浴びた明徳義塾の戦法も、「甲子園」の論理のひとつの立派な帰結ともいえる。ただ、問題は「甲子園」ではそれでよかっても、そういうやり方がそれ以外では通用するのか、あるいは、選手個人個人の将来の野球人生にとって、それがはたしてよいことなのかということである。

日本のプロ野球のルーツ

先に少し触れたように、アマチュア野球を先行の朝日、毎日にすでに握られていた新興の読売新聞社が目をつけたのがプロ野球であった。

再び百科事典からの知識を援用させてもらうと、読売の社長・正力松太郎が、読者獲得のイベントとしてまず行ったのが1931年(昭和6年)のアメリカ大リーグ選抜チームの日本招聘であった。強打者ルー・ゲーリッグや速球投手レフティ・グローブを中心とする選抜チームは日本の大学や社会人チームと全国各地で17試合戦い、17勝全勝という圧倒的な強さを見せつけたが、本場の一流選手の迫力あるプレイに全国の野球ファンは熱狂した。

この大成功に、読売は3年後の1934年(昭和9年)に再度大リーグチームの招聘を企画するが、その2年前に文部省から出された「野球統制令」のために学生選手の出場が禁止されてしまった。そこでやむなく、大学や中学のOB選手で「全日本」チームを結成し、全国で16試合を行った。この時の大リーグ選抜はベーブ・ルース、ルー・ゲーリッグ、ジミー・フォックスといった「伝説」的なチームで、これもまた伝説となっている静岡草薙球場での沢村栄治投手の快投など前回を上回る成功を収め、このチームが母体となってプロチーム大日本東京野球倶楽部(後の東京巨人軍)が生まれた。

しかし、1チームだけでは相手がいないので、このチームは翌1935年の2月から7月にかけてアメリカに渡り、マイナーリーグのチームと109試合を行った。そして、日本ではこの年の暮れに大阪野球倶楽部(大阪タイガース)が生まれ、年が明けて、阪急、名古屋金鯱、名古屋軍、大東京、東京セネタースが生まれて、この7球団によって日本職業野球連盟が発足した。

実は日本のプロ野球はこれが初めてではない。この16年前の1920年(大正9年)に日本運動協会(芝浦協会)という日本初のプロ・チームが生まれ、29年まで細々と続いたが、結局、根付かなかった。しかし、今回の試みは大リーグ来日成功という基盤の上に、なにしろ読売の社運を賭けたものであった。その努力と「野球統制令」で学生野球が不自由になっているという背景もあって、その後、なんとか定着していったが、まもなく戦争となり、選手も次々と召集されて、休止に追い込まれていく。しかし、敗戦直前の1944年までなんとか試合を続けていたというのは驚きで、この根強さは戦後の爆発的なブームを十分に予感させるものであったといえよう。

プロ球団経営のメリット

ところで、読売の東京巨人軍は別として、他のプロ野球チームは、オーナーのどういう意図のもとで生まれたのだろうか。たぶん正力の熱心な勧めを受けて引き受けたのだろうが、プロ野球(職業野球)が独立した興行として採算がとれるものと考えていたとは思えない。金持ちの企業家の単なるアクセサリーか、せいぜい本業のアトラクション(人寄せ)に役立つかもしれない、というぐらいではなかっただろうか。

戦後、プロ野球人気は一挙に爆発する。それに目を付けて、新興のさまざまな企業がプロ野球に興味を持ちはじめる。そこに、公職追放を受けて読売を離れていた正力が持論のアメリカ流の2リーグ制を実現するために、ライバルの毎日新聞を引き込むという複雑な動きもあって、1950年、セントラル・リーグ、パシフィック・リーグの現在のかたちになった。

戦前からの阪神、阪急、南海に加えて、近鉄、国鉄、西鉄、東急、西武などの鉄道会社、映画の松竹、東映、大映、食品関係では大洋、ロッテ、ヤクルト、日本ハム、それにマツダにダイエーなどの企業がこれまでプロ野球の経営に参画してきたが、日本では必ずしも一流には格付けられていない(しかし、金回りは当時最もよかった)業界に偏っていて、それをマスコミ(読売、中日、毎日)が統括するというかたちになっている。そしてプロ野球が大きく発展してアマチュア野球を凌駕する文句なしの「国民的娯楽」の地位を築いていっても、球団経営の中身は依然として、アクセサリーかアトラクションでしかなかった。

そもそも本家を自認する読売自体が、プロ野球を販売拡張のアトラクションとする創設時の姿勢から脱却しようとしなかった。極端にいえば、読売にとっては、販売拠点の人集めの興行としての野球試合があればそれで十分で、そのために自分のチーム(読売巨人軍)があり、他のチームはその相手役(脇役)でしかないということになる。連盟(リーグ)なんてその相手役(脇役)を恒常的に供給する組織に過ぎなくて、相手チームの親会社も才覚があれば、その試合に集まった観客を自社の事業に利用して共存共栄を図ればいいではないか、というのが、読売の偽らざる本音であろう。読売のそういう姿勢がこれまでドラフト制度をめぐるトラブルなど、プロ野球の運営において常に他の球団との摩擦の原因になってきたが、結局は他球団が譲歩するかたちで今日まで来た。それは読売が多数の人気選手(その多くは親会社のマス・メディアを使ってつくられた人気なのであるが)を握っていて、そのチームを抜きにしては興行が成り立たないということもあったが、他の球団も親会社の宣伝・広告部門でしかないという点では読売と同じ体質で、結局、読売の「論理」を克服できなかったのであろう。

企業がプロ球団を持つことによって得られる宣伝・広告効果は大きい。毎日々々、企業名の入った球団名が、新聞の活字になり、テレビ・ラジオで放送されることの広告的価値を以前、ある広告会社が試算していたが、それは莫大な金額であった。たしかに、球団をもっているおかげで本来ならローカルな一鉄道会社にすぎない「阪神」というブランドが全国的なものになっているし、球団を経営し始めて、ヤクルトやロッテや日本ハムの売り上げが伸びたかどうかは知らぬが、同業他社に比べて少なくともその知名度は飛躍的に高まったであろう。さらに、いったい何の会社か知られていないのにその名前だけは全国に知れわたっているオリックスのようなケースも生まれてきた。

このように、プロ野球の球団の持つ「イメージ創出力」は極めて大きいものであるが、それを正当に認識せず、安易にそれに溺れてしまっている親会社や球団が少なくないことも事実である。放っておいてもたくさんの観衆が集まることをよいことに、より高度な技術を持つ選手を育て、チームをより強くするという本来の「企業努力」を怠ったり、球団の経営陣が親会社の左遷ポストでしかないといったことがいまだに罷り通っているのは残念なことである。

これらはそもそも、プロ野球が本業の「興行」を中心に自立した事業になっていないからであるが、それも元をたどれば、日本においては野球そのものがそういうかたちで発展してきたからであって、プロ野球だけではなく、「甲子園」も、「都市対抗」も「六大学」もすべてそういう問題を抱え持っているのだといえるかもしれない。

プロ野球を反面教師にしたJリーグ

サッカーのJリーグの組織は日本の野球のこのような欠点を十分に踏まえたうえで、その本家にあたるアメリカの大リーグ野球の組織を参考にしてつくられたものといわれている。

プロ・リーグの発足にあたって彼らが留意したのは、地域に根付いた各チームが地元の企業や自治体や住民をスポンサーとして「独立採算」を原則とすること、いまや入場料に匹敵する収入源である「テレビ放映権料」をプロ野球のように各球団任せにはせず、連盟がまとめて管理し、利益分配すること、さらに注目すべきは人材育成も高校、大学のサッカー部に頼らず、各チームがマイナーの「ユース」チームを持ってそこで育成していくこと、などであった。

しかし、Jリーグのこのような方法がすんなりと進んだ訳ではない。ときにはいろいろな不協和音もあり、その最たるものが2年前の「チーム名に企業名を入れるのを許可すべきだ。でないと、企業の積極的な援助が得られず、企業の援助がなければ経営は安定しない。」という読売の社長からのクレームであった。

読売は「読売クラブ」という社会人チームをつくって当時の「日本リーグ」の中心メンバーとなり、またJリーグ前からプロ化にもいち早く取り組んでいた。Jリーグでは「ヴェルディ川崎」と名前が変わったが、三浦、ラモスら有力選手を擁して、最初の年に日本一になるなど、実力でリーグをリードしてきた。しかし、リーグ運営の面では思うように主導権が取れず、また、本拠地の東京移転を計るなどしたため、地元の川崎市民の支持が十分に得られず、人気は伸び悩んでいた。

読売社長の主張はそのような状況に対する苛立ちを、出資企業の立場を代弁するかたちで表明したものだろうが、Jリーグ・チェアマンの川淵三郎との激しい論争の結果、その意見は退けられ、以後、チーム名に一切企業名を使わないというルールがいっそう強化された。Jリーグの理事会の中で読売の意見が支持されなかったのは、そこに「ヴェルディ川崎」をJリーグの「巨人軍」にしようとする意図を感じて警戒されたためであろうが、プロ野球の轍を踏まないためにも、重大な岐路であったといえよう。この決定で読売のサッカーに対する意欲が減退したのか、「ヴェルディ川崎」は急速に弱体化しつつある。

しかし、この頃から、Jリーグ全体の人気にも翳りが見えはじめ、当初はチケットの入手も困難だったサッカー場に閑古鳥が鳴くようになってきたのはどうしたことだろうか。はたして読売の予言が的中したのだろうか。

最大の理由は毎年のように下部リーグからの加盟を認めた結果、当初の10チームが17チームまで増えて、その結果、各チームの実力や魅力が水で薄められたように低下してしまったためであろう。

そもそも、Jリーグで人気が爆発する直前の「日本リーグ」の人気低迷ぶりは目を覆うばかりであったという。その危機感がJリーグへのモチベーションにもなったのだが、では、なぜJリーグになって人気が沸騰したのであろうか。

答えは簡単で、それは豪華な外国人選手を大量に導入したことにあったのだ。日本人にとっては遠いまぼろしでしかなかったワールド・カップで大活躍した、ジーコやリネカーやリトバルスキーら伝説的な選手のプレイが間近に見られることは大きな魅力であり、また彼らの正確無比な個人技はその期待に十二分に答えるものだった。

しかし、そんな魅力にもそのうち慣れてくる。そのうえ、チームが増えて、実力と稀少価値が低下すれば、もともとバブル気味だった人気が急降下するのも当然だろう。

さらにもうひとつ挙げれば、サッカーというゲーム自体にも問題があるのではないだろうか。つまり、サッカーは本来、「ゲーム」としてのおもしろさに欠けるところがあるのではないか、ということである。

サッカーの「ゲーム」としての問題点

サッカーは世界で最もポピュラーなスポーツで、そのワールドカップの人気はオリンピックを凌ぐものであるとよくいわれる。しかし、それではなぜ世界で一番のスポーツ大国のアメリカでサッカーは不人気なのか。

さきのワールドカップはアメリカで開催され、大勢の観客を動員した。もっと昔には、引退していた「王様」ペレをブラジルから招いて、リーグ戦を組織し、それなりの人気を博したこともあった。しかし、いつもそれ限りで、長続きがしない。

サッカーがいまひとつ魅力に欠ける理由としてアメリカ人がよく挙げる理由に、「なかなか得点が入らないのでつまらない」というのがある。タッチダウン1つで6点が入り、1試合に50点以上の得点も珍しくないアメ・フットの国らしい意見だが、たしかに妥当性はある。

ゲームというのは結局は得点の取り合いで、その得点シーンで観客も盛り上がるのだが、2時間近い間にそんな機会がたったの数回、時には一度もないというのでは欲求不満にもなるだろう。また、ゴールしても1点ずつというのも工夫がない。一発逆転のスリルがないからである。またすばらしいロング・シュートのゴールでも、反則で得たペナルティーキックのゴールでも同じ1点というのも納得のいかないところである。

得点の決め方というのはゲームのおもしろさに大きな影響を与えるという点で重要である。例えば、バスケットボールのフィールド・ゴールが2点、フリースローが1点というのは不変だが、アメリカのプロ・バスケットのNBAでは一定の距離以上のロングシュートを3点とする特別ルールを採用している。すると、ゲームの作戦も変わってきて、大接戦の終盤には、わざとファールをするという戦術も生まれてくる。つまり、ファールをして相手に与えたフリースローを2本入れられても、その後のマイボールを活用して3点シュートを決めれば逆転できるのである。その結果、あと数秒というところでタイムアウトをとって綿密な打ち合わせが繰り返されるのだが、そんな駆け引きは観客には大変見応えのあるものでNBAの大きな魅力となっている。

ラグビーでもしばしばルールが改正され、得点の決め方もよく変更される。サッカーは「世界一ポピュラー」ということに安住しているのではないかと思われるほど工夫がない。Jリーグで採用された、延長戦でのVゴール(サヨナラ・ゴール)方式はその点「画期的」だったが、その程度のことでも世界ではまだ認知されていないようである。

そんな中、国会で「サッカーくじ法案」というのが成立しそうだという。たしかにお金を賭ければ人間はサイコロを振ることにも熱中する。1日の全てのゲームの勝敗を得点まで当てるという宝くじ以上に確率の低いくじだそうだが、それでも、あるいはそれだからこそ射幸心を刺激して、その分、確実にサッカー人気は高まるだろうが、はたして、それがよいことなのだろうか。「賭け」というのは外国のサッカーでは昔から常識だそうで、「トトカルチョ」という名前は以前から耳にしていたが、それが「サッカーの世界的人気」の一翼を担っていたのだとすれば、せっかく、健全な理念で出発した日本のプロサッカーをよくない方向に導いてしまうのではないだろうか。Jリーグの今後のためには、もっと別にすることがいっぱいあるのではないかと思う。

(以下次号)

初出誌: 『Mini 雑想』 第2号 (1997年6月11日発行)

【自註】

10年以上も経つと、利用したデータもすっかり古くなり、なじみのある選手がほとんどいない読者もおられるかもしれない。また私自身、現在ではどうなのかも気になるので、最新の資料で同じデータをもう一度作成してみたい気もするが、なにしろ膨大な労力が必要で、それを思うと、そこまでする意味があるのか、と、つい二の足を踏んでしまう。